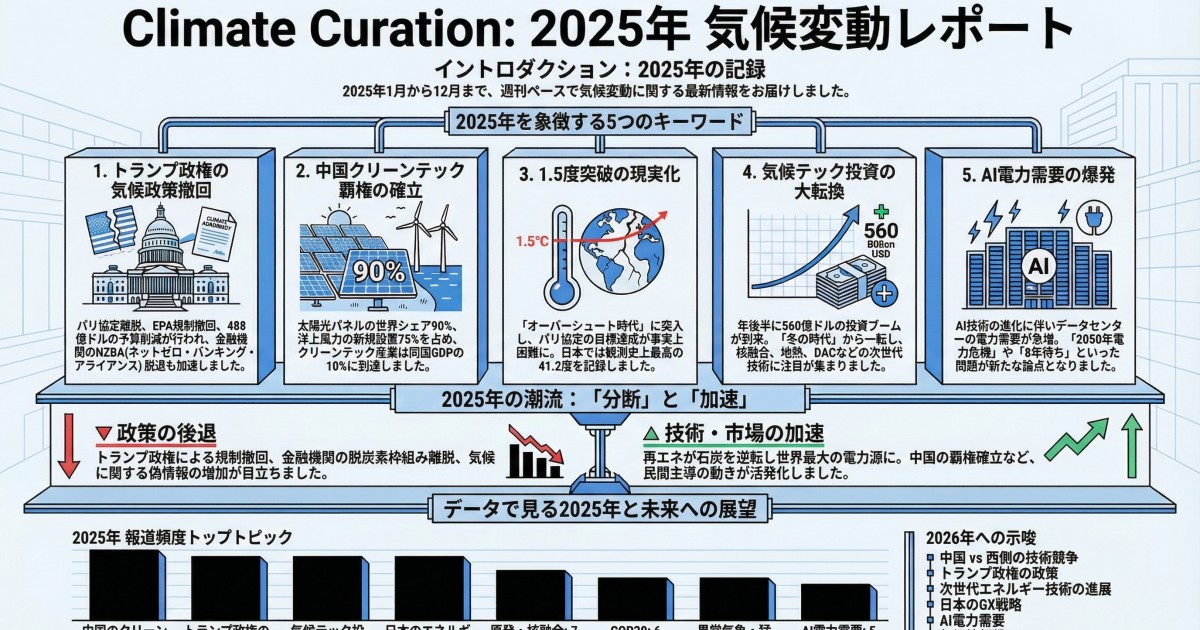

COP30で浮き彫りになった気候政治の分断と、クリーンテックで主導権を握る中国

こんにちは。新規登録の皆様、ありがとうございます。気候変動・脱炭素・Climate Tech関連の週間ニュースレターを配信している市川裕康です。「Climate Curation」は2022年4月の創刊以来、theLetterで730名以上、Linkedinニュースレターでは1,120名を超える方にご購読いただいております。心より感謝申し上げます。毎週直近の1週間の間に気になった記事やコンテンツをダイジェストでお届けしています。

🎧音声概要版はこちらから視聴いただけます[Powered by NotebookLM]

-

🇯🇵Climate Curation vol. 184 音声概要 [5:27 min.]

-

🇺🇲Climate Curation vol. 184 audio summary in English [4:57 min.]

*免責事項:要約、翻訳、編集の際にChatGPT、Claude Haiku 4.5 などの生成AIツールを使用しています🙂

*「Climate Curation」では英語圏の記事を中心にピックアップしています。日本における気候変動・脱炭素関連のニュースは毎週水曜日に配信しているJapan Climate Curationで英語で報じられているニュースを中心にまとめています。以下の【Japan Climate Curation #178】をご覧ください。

原発戦略と脱炭素目標 政策転換進むも、国内では「環境疲れ」が加速[11/12 Japan Climate Curation #178]

-

🎧 - 🇯🇵日本語での音声概要 :Japan Climate Curation vol. 178 [9:07 min.]

【⭐📰👀今週気になったニュース・トピックス】

【1】⚠️ パリ協定1.5℃目標、事実上達成不可能に [11/12 The Economist / The World Ahead]

-

パリ協定が目指す1.5℃の温暖化抑制目標の達成がもはや困難な状況が明らかになっています。1.5℃に抑えるための炭素予算は2019年時点で85%を消費済みで、2025年初には残りわずか130億トンです。年間42億トンの排出ペースなら、2026年末までに枯渇する見通しです。各国政府はネガティブエミッション技術の急速な展開と劇的な排出削減を同時に進める困難な選択を迫られています。パリ協定には暗黙的に「オーバーシュート」が想定されており、1.5℃を超過した後、ネガティブエミッション技術によって温度を低下させるか、2℃未満での安定化を目指す戦略転換が必須です。しかし現在、カーボン除去技術は小規模で極めて高コストな状況にあり、急速な規模拡大と技術開発が最優先課題となっています。

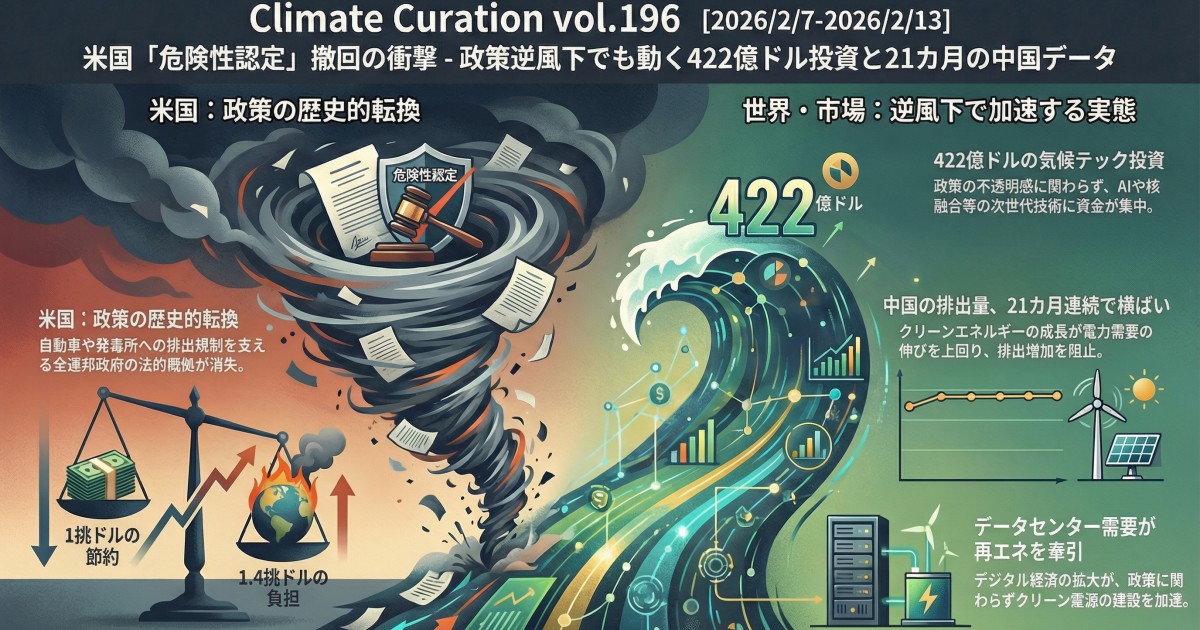

【2】🌍 中国のCO2排出、18ヶ月連続で横ばい・減少 [11/11 Carbon Brief]

-

中国のCO2排出量が2024年3月から18ヶ月間、フラット又は減少傾向を示しており、2025年第3四半期も前年比で変わりません。電動自動車の急速な普及により運輸部門の排出は5%減少し、太陽光発電46%増、風力発電11%増により電力部門の排出抑制を実現しています。中国は2025年前9ヶ月で太陽光240ギガワット、風力61ギガワットを新規追加しました。ただし、プラスチック生産12%増など化学産業の急速な成長が一部の削減成果を相殺しており、通年のCO2排出動向は極めて微妙なバランスにあります。

【3】⚡ World Energy Outlook(世界エネルギー見通し)2025 [11/12 IEA(国際エネルギー機関)]

-

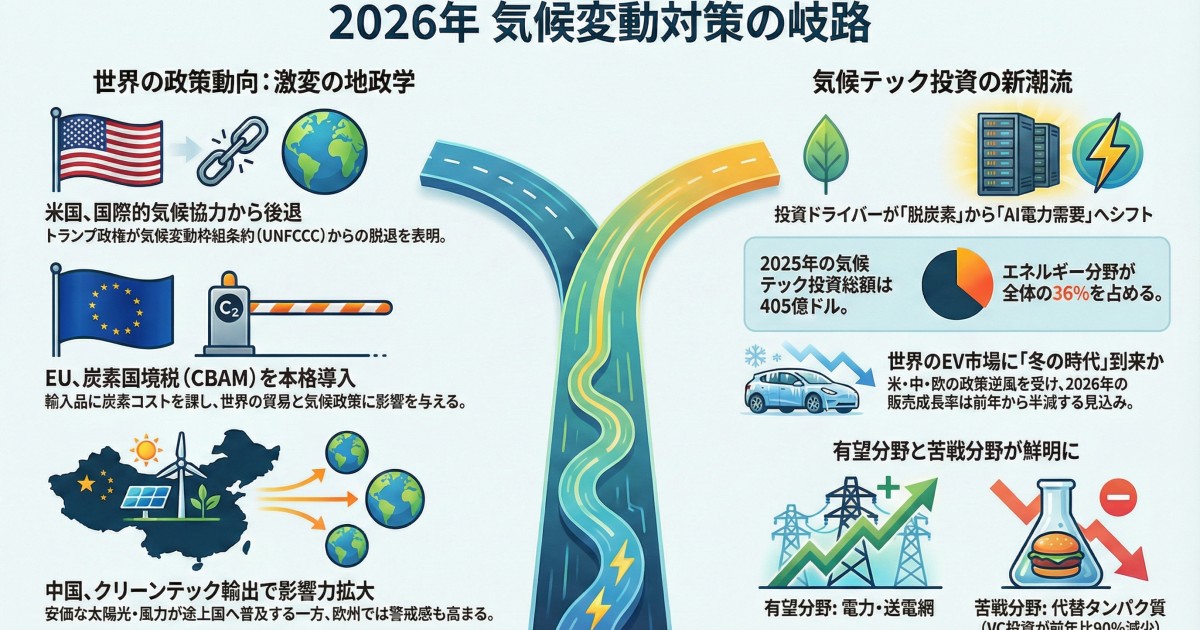

IEAが発表した2025年のWorld Energy Outlookは、エネルギー転換の現実的な複雑さを浮き彫りにしています。再生可能エネルギーは過去23年連続で導入記録を更新し、安価な太陽光・風力が急速に拡大する見通しが示されており、化石燃料の終焉が見えるとの期待もあります。一方で、現在の政策継続シナリオでは石油需要が2050年に日量1億1300万バレルに達し、2024年比で約13%増加するとも予測されています。地政学的な緊張とエネルギーセキュリティが経済・国家安全保障の中核課題として浮上する中、重要鉱物のサプライチェーン集中が新たなリスクとなっています。電力化時代の到来でグリッド整備が急務となる一方、1.5℃気候目標達成には政策強化が不可欠です。この見通しは2100年までに気温が2.9℃上昇する可能性を示唆しており、現行政策では科学目標と大きな隔たりがあることが明確になっています。

【4】🔋 2025年は化石燃料がゼロ成長へ—太陽光・風力が電力需要全てを賄う [Q3グローバル電力レポート Ember Energy]

-

2025年は化石燃料発電が初めて成長せず、横ばいになることが予想されています。太陽光発電が過去最高の498TWh(+31%)、風力が137TWh(+7.6%)増加し、電力需要増加603TWh(+2.7%)を上回りました。再生可能エネルギーと原子力がすべての新規需要を満たすため、化石燃料の成長が不要になったのです。中国とインドで構造的な変化が進み、再生可能エネルギーがグローバル電力ミックスの34.2%を占めるようになりました。

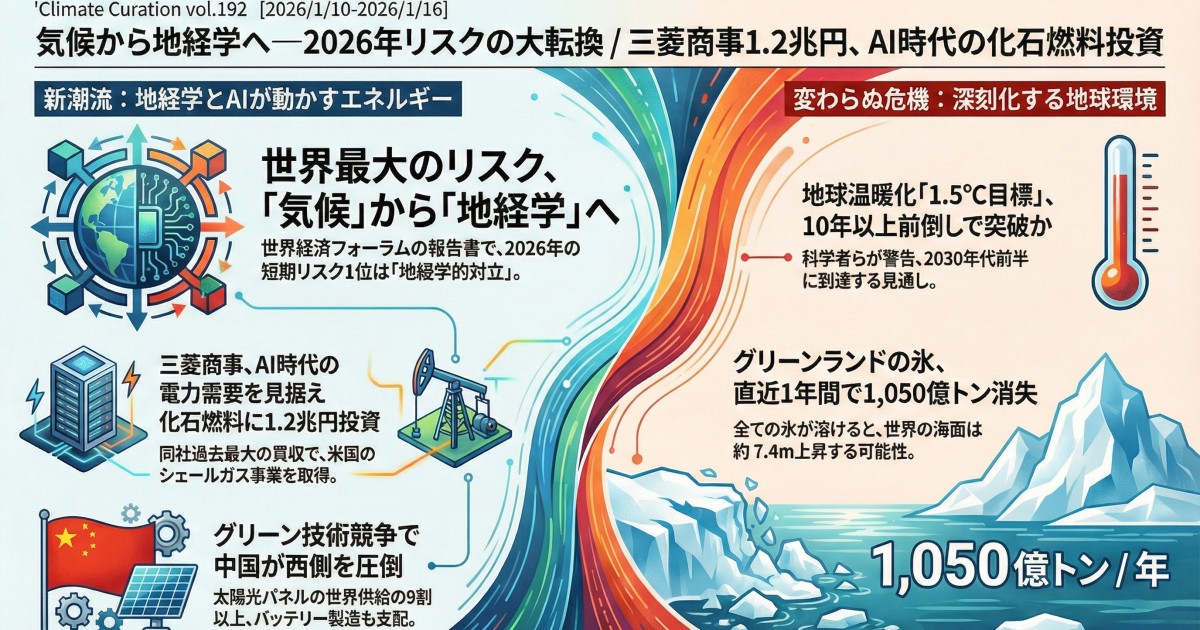

【5】🌐 中国の廉価グリーン技術が気候政治を激変—米国後退、欧州停滞の中で新興国が再生可能エネルギー急速導入 [11/10 The New York Times]

-

COP30で、中国の再生可能エネルギー技術が世界の気候政治を大きく変えています。米国が気候行動から撤退し、欧州が苦戦する中、ブラジル、インド、ベトナムなど新興国は中国からの廉価な太陽光パネル、風力タービン、バッテリーを大量導入し、再生可能エネルギーを急速に拡大しています。中国は2011年以降2,250億ドル(約34.6兆円)超の製造投資を行い、発展途上国での産業展開を主導。エチオピアはガソリン車輸入禁止、ネパールは電気自動車を廉価化、ブラジルはBYDなど中国メーカー誘致を進めるなど、各国が脱炭素化へシフト。インドは2030年の気候目標を5年前倒しで達成し、電力の50%を再生可能エネルギーで賄うまでになりました。経済性改善に伴い、新興国の気候対策が国際的な新たな中心軸になりつつあります。

【6】🔋 「もはや追いつけない」—中国がEV電池競争を制した20年の戦略 [11/13 BBC]

-

中国は2005年に電池メーカー2社のみでしたが、20年後には世界の電池生産の3/4以上を占めるまでになりました。2008年の北京オリンピック電動バスから始まった国家戦略と、政府による長期的な産業支援が大きな役割を果たしています。2006年に共産党指導部は15年間の科学技術計画を策定し、新エネルギー車を優先分野に指定しました。2015年の重要な政策では、補助金を受ける国産EVは中国企業の電池のみを使用することが義務付けられ、韓国企業なども市場から排除されました。CATLやBYDなどの企業は、垂直統合型のビジネスモデルと大規模製造能力を活用し、革新的な技術開発を実現しました。特にBYDのコバルト不使用「ブレード電池」は産業全体の標準を変えるほどの影響力を持ちました。政府と産業の密接な連携による「競争と成長」のモデルにより、技術が急速に実用化されました。専門家は、中国の確立した産業クラスターと供給チェーン統合により、他国が追いつくことは極めて困難だと指摘しています。

【7】💼 気候テック企業、欧州進出ラッシュ—米の補助金削減と政策混乱が転機に [11/10 Heatmap News]

-

アメリカで資金調達と規制が困難になっている気候技術企業が、ヨーロッパへの展開を加速させているということです。EUの法的拘束力を持つ野心的なRED III(再生可能エネルギー指令)や排出権取引制度により、クリーンテックがガス火力と経済競争力を持つようになっています。ウクライナ戦争による高いガス価格も、再生可能エネルギーの競争力を高めています。ディープテックファンドのSOSVはアイルランドに新ファンドを設立し、グリーン水素企業のElectric HydrogenやRondo Energyなどが欧州でプロジェクトを展開中です。Google、Microsoft、Apple、Metaが進出したアイルランドは、英語使用人口と低い法人税率で戦略的に選ばれています。トランプ政権によるアメリカの助成金削減(Rondo向け助成金も削減対象)が加速要因となり、Energize Capitalなどのベンチャーキャピタルもヨーロッパ投資家からの資金調達を強化しているようです。ヨーロッパはテストベッドとして機能していますが、最終的なグローバル競争力実現には課題が残っているということです。

【8】🎯 COP30、気候変動ミスインフォメーション対策を強化—「真実の波」で国際結束 [11/12 UN News]

-

COP30でブラジルが中心となり、気候変動に関する情報完全性を守る新たな取り組みが始まりました。12カ国が情報インテグリティ宣言に署名し、気候変動ミスインフォメーションに対抗します。ルーラ大統領は「真実の波」を掲げ、気候否定主義に対する戦いは温室効果ガス削減と同等に重要だと宣言しました。国連の新グローバルイニシアティブは、研究資金と証拠収集を通じて、科学者や記者への嫌がらせから声を守り、気候行動を脅かす情報操作の仕組みを解明します。ブラジルから100万ドルの初期資金が提供され、グローバルファンドには既に100近くの国から447の提案が集まっています。化石燃料産業などの強力な勢力に支援されたミスインフォメーション運動に対抗する一方で、科学に基づいたコンテンツを発信する若い世代の活躍にも期待が高まっています。

【9】🗳️ 同意も否定もできない日本人…COP30意識調査で見えた現実 [11/10 Business Insider Japan]

-

ブラジルで開催されるCOP30に関するイプソス調査(30カ国対象)の結果、国別の気候変動対策への姿勢が大きく異なることが明らかになりました。インドネシアは「COP30は効果的」と78%が回答する一方で、日本は36%にとどまり、「どちらでもない」が36%と最多となっています。「企業は環境配慮より利益を優先している」という問いに対して、世界では約70%が認めている現実がある中、日本は54%(30カ国中下から2番目)にとどまります。さらに「企業利益の一部を気候変動対策に充てるべき」との問いでは、日本は45%(唯一50%未満)で、「どちらでもない」が42%と圧倒的に多いのです。このように、気候変動対策への明確な立場を示さない日本の姿勢は、世界の潮流から取り残される危機を招きかねないと指摘されています。

【10】📰 「気候変動報道を増やした方がいい」95.1%—経営・マネジメント層は100% [11/10 一般社団法人Media is Hope]

-

Media is Hopeが気候変動イニシアティブ(JCI)参加企業・団体を対象に実施した意識調査では、気候変動報道に関する企業の強い期待が明らかになりました。気候変動報道を増やすべきという回答は95.1%に達し、経営・マネジメント層では100%の支持を示しています。特に、メディアによる事実の正確な発信と科学的根拠に基づいた情報提供については、「もっと増やすべき」「今よりは増やした方がいい」との意見が93.2%を占めており、企業が根拠ある報道強化を強く望んでいる状況が伺えます。調査は2025年2月から4月にかけてオンラインアンケート形式で実施。対象は経営層、サステナビリティ部署、経営企画、広報・PR担当者など個人単位での回答です。JCI参加企業・団体は現在852団体で、パリ協定実現に向けた脱炭素社会構築に取り組んでいます。

【イベントのお知らせ】

【1】11/19開催コストから価値創造へ カーボンプライシングが導く脱炭素の新戦略(CIC Tokyo 環境エネルギーイノベーション(E&E)コミュニティ&愛知県主催@名古屋ステーションAi &オンライン)

【2】11/25(火)14:30 - 脱炭素関連スタートアップ企業による ゼロカーポン・ ショートピッチ(浜松市カーボンニュートラル推進協議会 / seesaw & FUSE連携企画)

-

浜松市主催の脱炭素イベントにて「脱炭素関連の最新情勢について」というテーマで冒頭15分ほどお話する機会を頂きました。浜松にゆかりのある方はぜひご参加いただけたら嬉しいです🙂

-

ここまでお読みいただきありがとうございました! 今回は以上となります。もしニュースレターが有益と感じられたら、LinkedInで「いいね」や「シェア」をお願いします。みなさんのネットワークの中で、気候変動に関する情報を必要としている方に届くきっかけになれば幸いです。

-

気候変動、脱炭素、気候テック関連のリサーチ等にも力を入れています。海外の業界動向調査やコンサルティング等、お仕事のご相談・ご依頼がありましたら、どうぞお気軽にご連絡下さい。

では、よい週末をお過ごしください🙂🙋

市川裕康 株式会社ソーシャルカンパニー | www.socialcompany.org

▶Twitter: @SocialCompany / BlueSky: socialcompany.bsky.social

▶📬Climate Curation配信プラットフォーム

すでに登録済みの方は こちら